Introduzione

Naviguer dans le monde du digital peut être un défi, surtout lorsqu’il s’agit de créer du contenu viral. Par définition, le contenu viral est une publication qui a été partagée massivement et rapidement sur internet. C’est le Saint Graal pour les spécialistes du marketing digital, car cela signifie un reach énorme sans les coûts supplémentaires associés aux publicités payantes. Il est cependant important de noter qu’il n’y a pas de recette magique pour créer du contenu qui va devenir viral. Ce qui devient viral est souvent imprédictible, mais il existe certaines méthodes et stratégies que vous pouvez utiliser pour augmenter vos chances de réussir.

Comprendre le Public Cible

La première étape pour créer du contenu viral est de comprendre à qui vous vous adressez. Il est crucial de savoir quels types de contenu votre public aime et partage. Les facteurs démographiques comme l’âge, le sexe, la situation économique, la situation géographique, les centres d’intérêt, peuvent grandement influencer les types de contenu que votre public appréciera. En comprenant votre public, vous pouvez créer du contenu qui résonnera avec eux, ce qui augmentera le potentiel de partage et la possibilité que votre contenu devienne viral.

Créer du Contenu de Valeur

Le contenu que vous créez doit avoir une certaine valeur pour le public. Il peut s’agir de contenu divertissant, de contenu éducatif, de contenu inspirant ou même de contenu qui crée une certaine forme de connexion émotionnelle. Quoi qu’il en soit, le public doit avoir une raison de partager votre contenu. Cela peut être parce qu’ils pensent que leurs amis le trouveront intéressant, amusant ou utile. Plus votre contenu a de la valeur, plus il est susceptible d’être partagé et de devenir viral.

Avete bisogno di un sito web?

Richiedete un preventivo gratuito!

html

Comprendre les ressorts psychologiques de la viralité

Avant même de parler d’algorithmes ou de formats, il est essentiel de se pencher sur ce qui pousse un individu à cliquer sur Partager. La viralité n’est pas qu’une propriété technique : c’est d’abord un phénomène humain. Les chercheurs Jonah Berger et Katherine Milkman, dans leur étude couronnée par Wharton, ont montré que les émotions à haute intensité — admiration, surprise, colère, anxiété ou joie — multiplient la probabilité qu’un conten u soit relayé. Autrement dit, un article 100 % rationnel a moins de chances de devenir viral qu’un récit touchant la corde sensible.

u soit relayé. Autrement dit, un article 100 % rationnel a moins de chances de devenir viral qu’un récit touchant la corde sensible.

Prenons l’exemple du documentaire « C’était un rendez-vous de Claude Lelouch, remis en lumière par YouTube des décennies après son tournage. Ses plans séquence réalisés à grande vitesse dans Paris provoquent simultanément tension (peur) et émerveillement (admiration), un cocktail émotionnel qui incite naturellement à l’envoyer à un ami. De la même façon, le phénomène #IceBucketChallenge a surfé sur la joie (défi ludique) mêlée à la compassion (lutte contre la SLA), deux émotions complémentaires capables de transcender les barrières culturelles.

La théorie de l’identité sociale

Un autre ressort clé est l’identité sociale : nous partageons fréquemment ce qui reflète l’image que nous voulons renvoyer. La campagne « Share a Coke , qui proposait des canettes personnalisées avec des prénoms, illustre parfaitement l’ego-sharing : publier une photo de sa canette Camille sur Instagram revient à dire « voici qui je suis . En B2B comme en B2C, intégrer un marqueur identitaire — un langage interne connu d’une communauté, un symbole ou un inside joke — augmente la propension à relayer.

Raconter une histoire plutôt que de vendre un produit

Le storytelling demeure l’arme absolue. Sur TikTok, l’influenceuse américaine Elyse Myers a dépassé les 20 millions de vues avec sa vidéo The Worst First Date Ever — trois minutes, un décor simplissime, mais une narration en trois actes qui pourrait rivaliser avec une comédie romantique. Ce succès confirme la théorie de Brent Dykes (Effective Data Storytelling) : notre cerveau retient 22 fois plus d’information quand elle est présentée sous la forme d’une histoire.

Pour les marques, transformer la démonstration produit en récit héroïque est possible, peu importe le secteur. GoPro, par exemple, ne vend pas une  caméra ; elle diffuse des histoires de surfeurs affrontant des vagues gigantesques ou de pompiers sauvant un chat. Résultat : chaque vidéo se transforme en vitrine émotionnelle que les utilisateurs veulent partager pour participer au récit collectif.

caméra ; elle diffuse des histoires de surfeurs affrontant des vagues gigantesques ou de pompiers sauvant un chat. Résultat : chaque vidéo se transforme en vitrine émotionnelle que les utilisateurs veulent partager pour participer au récit collectif.

L’arc narratif en 6 étapes

1. Situation initiale : plantez le décor ; 2. Incident déclencheur : un élément inattendu bouscule la routine ; 3. Quête : le protagoniste poursuit un objectif ; 4. Obstacles : tension, péripéties ; 5. Climax : moment décisif chargé en émotions ; 6. Dénouement & morale. Les vidéos Tasty de BuzzFeed compressent ces six étapes en moins d’une minute, générant des centaines de millions de partages. Comprendre ce squelette narratif aide à répliquer la mécanique, que l’on raconte une success-story SaaS ou la fabrication d’un pain maison.

Surfer sur la curiosité : le gap informationnel

George Loewenstein, économiste comportemental, a théorisé le curiosity gap : nous sommes physiologiquement inconfortables lorsque nous savons qu’une information existe mais que nous ne la possédons pas encore. Les titres de Upworthy ont longtemps exploité ce biais (She Opened Her Mouth. Seconds Later, Everyone Stood Up.) et malgré l’évolution des algorithmes, la formule reste valable si l’on délivre réellement la promesse.

Le média Konbini l’utilise dans ses vignettes YouTube : Il a couru 42 km dans le désert avec seulement…. Impossible de ne pas cliquer pour savoir avec seulement quoi ?. L’enjeu est toutefois de ne pas basculer dans le clickbait toxique ; un contenu viral durable respecte la règle des 3C : Clarté, Crédibilité, Concret. Ne dévoilez pas tout, mais délivrez suffisamment pour rester honnête.

Choisir le format idéal pour chaque plateforme

L’erreur fréquente consiste à publier le même contenu sur tous les réseaux. Or, la notion de viralité varie : sur TikTok, le taux de complétion et la relecture en boucle sont rois ; sur Twitter, c’est la punchline et la discussion ; sur LinkedIn, la valeur perçue et l’autorité de l’auteur. Les créateurs de la chaîne Kurzgesagt l’ont compris : leurs vidéos longues et animées cartonnent sur YouTube, tandis qu’ils résument le tout en threads visuels sur Twitter, générant deux opportunités de viralité pour un seul sujet.

TikTok : le laboratoire de l’algorithme

Un format mobile-first, 15 secondes pour accrocher, sous-titres incrustés pour lecture sans son, et une tendance audio parfaitement identifiée : tels sont les ingrédients que la start-up française Respire a utilisés pour pousser sa vidéo déodorant solide à plus de 2 millions de vues organiques. La marque a ensuite recyclé l’extrait dans un Reel Instagram pour maximiser la durée de vie du contenu.

LinkedIn : trigger intellectuel et preuve sociale

Sur LinkedIn, le consultant Nicolas Beau a publié un carrousel intitulé Pourquoi 87 % des pitch decks échouent. Au lieu d’un simple texte, il a offert un mini-cours gratuit en dix slides, mentionné des données issues de Harvard Business Review et terminé par un call-to-action (Téléchargez le template). Plus de 12 000 partages et un doublement de sa base d’abonnés en deux semaines : preuve que la viralité y passe par la valeur documentaire.

Le timing : l’art du newsjacking et de la fenêtre d’opportunité

En marketing, la pertinence temporelle peut multiplier par dix la portée organique. Lors du blackout de Facebook & Instagram en 2021, la marque de lunettes Polette a tweeté un simple visuel Enfin une raison de lever les yeux, surfant sur l’actualité en moins de trente minutes. Résultat : 30 000 RT pour une PME de 80 employés. L’exploit tient à la réactivité : plus l’écart entre l’événement et votre contenu est court, plus le levier émotionnel (souvent l’humour) est puissant.

À l’inverse, des formats evergreen exploitent la récurrence. Chaque 4 mai, la saga Star Wars ressurgit avec May the 4th be with you. Des marques comme Oreo préparent des visuels réutilisables à date fixe, augmentant la probabilité de devenir tendance tous les ans. Cette stratégie offre un revenu passif de viralité.

Muscler le hook et la structure micro-virale

Le hook, c’est la première phrase, l’expression faciale ou l’image qui déclenche le stop-scroll. Dans la vidéo Damn, Daniel! (2016), la phrase d’accroche répétée par l’ami de Daniel crée une signature sonore instantanément mémorable. Cette répétition est un share trigger : on partage pour que d’autres comprennent la référence.

Structure micro-virale en trois couches : 1) Hook visuel/sonore ; 2) Payoff rapide (quelques secondes) ; 3) Valeur ajoutée ou punchline finale. Les threads Twitter de l’auteur Sam Parr fonctionnent ainsi : un premier tweet choc (L’entreprise Shopify valait 169 $… en 2016), une preuve (Voici la capture d’écran du cours de bourse), puis un mini-cours (Voici comment ils ont 100× leurs revenus). Cette architecture réduit la friction de partage, car chaque partie peut être screenshotée indépendamment.

Collaborations, memes et culture participative

Les co-créations avec des influenceurs amplifient l’effet réseau. Quand la marque de mode Ader Error s’est associée au youtuber PewDiePie pour un hoodie limité, elle a bénéficié simultanément de la viralité meme et de la rareté produit : sold-out en 25 minutes, 50 000 tweets à propos de la collaboration.

Concernant les memes, la clé est de laisser le public se réapproprier le visuel. Le Distracted Boyfriend a explosé parce que n’importe quel community manager pouvait insérer son propre logo et réinventer la blague. Netflix, en tweetant la version Netflix / chores / me, a généré 400 000 j’aime — non pas en créant un meme original, mais en s’insérant habilement dans le format existant.

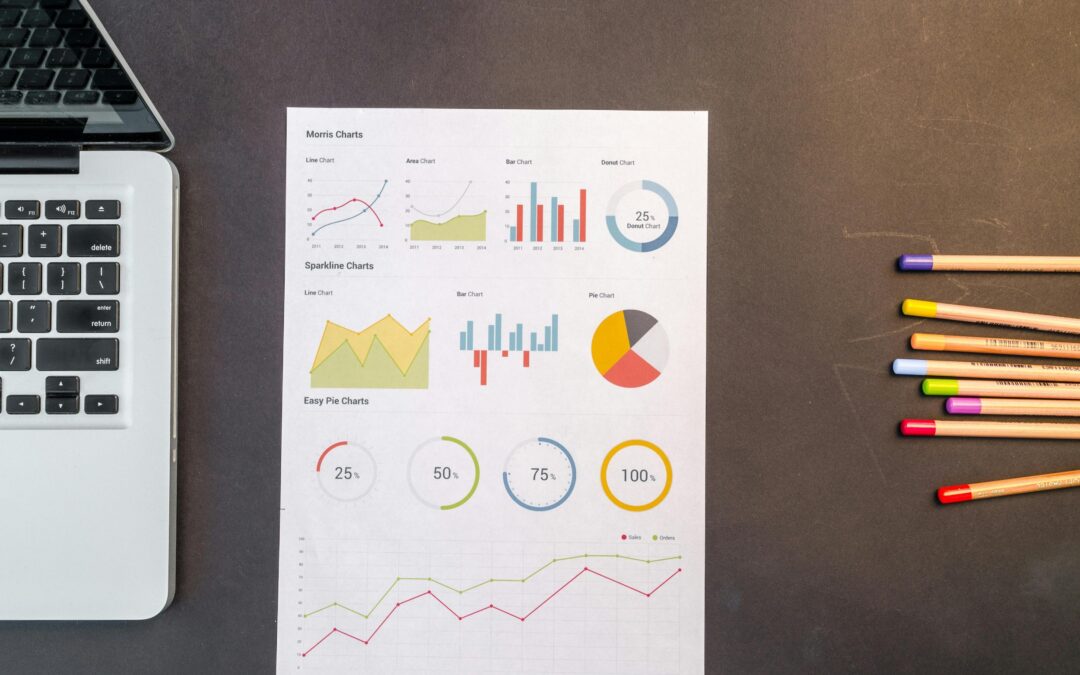

Analyser, tester et itérer : la data au service de la créativité

La viralité n’est pas un jeu de hasard. Le New York Times dispose d’une équipe Reader Insights qui étudie en temps réel les signaux sociaux : taux de scroll, ratio share/click, nombre de copies de l’URL dans le presse-papiers. Cette granularité leur a permis d’identifier des angles narratifs récurrents (cartes interactives, quiz personnels) capables de quadrupler le partage.

Les outils gratuits tels que CrowdTangle, Google Trends et même les Analytics natifs offrent déjà des pépites. Exemple réel : la start-up lyonnaise GreenGot a repéré, via Google Trends, un pic de recherche sur banque éthique après les incendies en Amazonie. Ils ont publié dans la foulée un thread Instagram expliquant la déforestation bancaire, atteignant 15 % d’engagement, soit 5× leur moyenne habituelle, avant de transformer ces insights en un e-book capturant 12 000 emails.

A/B testing créatif

Sur YouTube, MrBeast poste parfois volontairement plusieurs miniatures sur les premiers 30 minutes pour voir laquelle obtient le meilleur taux de clic, puis verrouille la gagnante. Cette approche scientifique peut être miniaturisée : tester deux premières phrases d’une newsletter via un split send de Mailchimp, ou poster simultanément deux versions d’un visuel sur une story Instagram et observer la réaction du sticker sondage.

L’éthique de la viralité : attention aux dérives

Créer du contenu viral ne doit pas signifier répandre de la désinformation ou de l’anxiété. L’affaire Momo Challenge (2019) prouve qu’un phénomène peut devenir viral sans être réel, alimenté par la peur et l’absence de vérification. À long terme, ce type de viralité négative nuit à la crédibilité du créateur et peut aboutir à une régulation renforcée — cf. les lois anti-fake news en France et le Digital Services Act en Europe.

Les marques ont donc intérêt à instituer un fact-check protocol. Chez Brut, chaque vidéo passe par trois vérifications avant publication. Résultat : malgré un ton engagé, ils maintiennent un indice de confiance élevé et évitent la sanction de l’algorithme qui dé-priorise les contenus signalés.

Études de cas détaillées

#IceBucketChallenge : l’alliance émotion + simplicité

L’ALS Association visait 1 million $ ; elle en récoltera plus de 115 millions. Pourquoi ? 1) Défi hyper simple à comprendre ; 2) Vidéos courtes adaptées à Facebook (alors en plein essor) ; 3) Call-out nominatif (Je nomine X, Y, Z) créant un effet boule de neige ; 4) Cause empathique. Les chercheurs de Harvard ont identifié un facteur sous-estimé : la théorie du signal coûteux — se verser de l’eau glacée sur la tête prouve implicitement sa détermination, renforçant la sincérité perçue.

Damn, Daniel! : quand la répétition devient un jingle

Une succession de Snapchats montés en compilation, un simple compliment (Damn, Daniel!), et un zoom sur des baskets blanches. Pourtant, l’expression s’est incrustée dans la culture pop, au point que Vans a offert une réserve à vie de chaussures au jeune Daniel. Cet exemple montre qu’une signature sonore ou une phrase mémorable peut suffire, si elle est authentique, à dépasser la frange d’un réseau (Vine) et contaminer la télévision nationale (Ellen DeGeneres Show).

Share a Coke : personnalisation de masse

En 2011, Coca-Cola remplace son logo par 150 prénoms. Chaque bouteille devient un message potentiel. Sur Instagram, la chasse à la bouteille à son nom transforme les consommateurs en ambassadeurs. La clé fut logistique (impression numérique variable) mais surtout psychologique : la personnalisation augmente la valeur perçue de 70 %, selon une étude Deloitte. Viralité et business se rencontrent : +2,5 % de ventes sur un marché précédent en déclin.

BuzzFeed What City Should You Actually Live In? : la glorification du self-assessment

Ce quiz, partagé plus de 20 millions de fois, mise sur l’effet Barnum (ce résultat me décrit parfaitement). Le contenu propose une récompense identitaire (vous dire qui vous êtes) et un visuel prêt à l’emploi pour Facebook. Pour les marques, reproduire cette mécanique peut passer par un test de personnalité (Quel type d’investisseur êtes-vous ?) ou un simulateur (Calculez votre empreinte carbone), à condition de fournir un rendu partageable.

Checklist pratique avant publication

• Mon titre ou ma miniature déclenche-t-il une émotion forte ou une curiosité irrésistible ?

• Le hook des trois premières secondes est-il limpide ?

• Mon contenu délivre-t-il réellement la promesse formulée ?

• Ai-je intégré un élément d’identité sociale ou de personnalisation ?

• La structure favorise-t-elle le partage natif (boutons, call-out nominatif, encouragement à taguer) ?

• Suis-je en phase avec la culture et le timing de la plateforme ?

• Des tests A/B rapides peuvent-ils améliorer la performance ?

• Le fact-checking est-il irréprochable ?

• Le contenu est-il accessible (sous-titres, contraste, alt text) et inclusif ?

Conclusion : conjuguer créativité, données et responsabilité

La viralité n’est plus une énigme réservée à quelques élus. Elle repose sur une alchimie entre psychologie humaine, connaissance des plateformes, exécution créative et analyse continue. Les succès passés — d’un défi caritatif à une simple phrase culte — démontrent qu’il n’existe pas un gabarit unique, mais une grille de lecture adaptable. En gardant à l’esprit l’éthique et la valeur que l’on apporte véritablement à l’audience, chaque créateur ou marque peut aspirer à produire le prochain contenu que le monde entier partagera. La question n’est donc plus Peut-on devenir viral ?, mais Quel impact souhaite-t-on réellement laisser lorsque notre contenu explosera au-delà de notre cercle ?.